Archives de SYNERGIES EUROPEENNES

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES

Guillaume FAYE:

POUR EN FINIR AVEC LE NIHILISME

I. METTRE LA PENSÉE EN ROUTE

Pour bon nombre de ses commentateurs, à l'exception notable de Jean-Michel Pahnier (), Heidegger fut un métaphysicien donc l'ouvrage essentiel, Sein und Zeit (traduit en français par L'être et le temps), aurait tenté, en construisant une “phénoménologie de 1'òntologie” (), de réfuter la tradition métaphysique par le langage métaphysique lui-mente et, partant, ne se serait pas exclu lui-même de la métaphysique. Dernier métaphysicien peut-être, mais métaphysicien quand même. Henri Arvon, de son été, écrit: “Le premier souci de Heidegger est moins l'établissement d'une ontologie formelle et matérielle que l'élaboration d'une ontologie fondamentale qui, à travers l'existence humaine, cherche à percer jusqu'à l'étre”. Il ajoute: “L'édifice doctrinal qu'il élève (..) constante une réponse de portée exceptionnelle à l'appréhension d'une époque éprise de rigueur scientifique qui, désespérée de voir s'estomper l'être, voudrait ramener celui-ci en pleine lumière” (). Ce langage, en apparente si obscur, n'a certes pas servi Heidegger dans les milieux positivistes et rationalistes, qui ne voient en lui qu'un philosophe abscons ou, dans le meilleur des cas, un poète...

En fait, il semble bien qu'il y avait plusieurs lectures possibles de Heidegger. Dans Sein und Zeit, ouvrage où culmine la première étape de sa pensée, Heidegger nous dévoile les clés de son vocabulaire et l'orientation de sa réflexion. Mais, on le sait, celle étape a été suivie d'une seconde, à la suite d'un célèbre “tournant” (Kehre), qui a commencé de se manifester dans le courant des années trente. Notre lecture sera surtout rentrée sur ce “second” Heidegger, dont les préoccupations apparaissent dans tonte leur ampleur avec les écrits sur Hölderlin et sur Nietzsche. Toutefois, celle lecture ne sera pas purement “philosophique” - au sens classique de ce terme -, tant les horizons que nous dévoile Heidegger en appellent à tous les aspects de la vie et, mieux encore, à ce qu'il conviens de nommer notre destin. Heidegger, plus précisément, sera considéré par nous comme le penseur de la modernité. L'auteur des Holzwege s'est en effet attaché à penser l'essence des temps modernes, en partant du mot de Nietzsche: “Dieu est mort”. Or, la mort de Dieu, c'est la mort des valeurs. En sorte que l'on peut avancer que Heidegger termine la pensée métaphysique. La portée fondamentale de son oeuvre vient, en partie au moins, de ce qu'au XXème siècle, il a été le seul à poser et à répondre à la question capitale : “Quelle est l'essence des temps modernes?” (). Qu'est-ce en effet que la “modernité”? D'où venons-nous? Que sommes nous advenus? Où pouvons-nous aller, nous, hommes et peuples du XXème siècle ? Telle nous semble être la problématique centrale posée par le “penseur-bûcheron”. Elle sente nous éclaire et nous permet d'expliquer quelques uns de ses thèmes et de ses idées que l'hypothèse métaphysique masque complètement.

Dans cette perspective, L'être et le temps, publié en 1927, ne constitue pas un ouvrage centrai ni définitif, mais un travail préliminaire, nécessaire à la compréhension de la suite de ouvre, une sorte de bilan introductif méthodologique à un “message” qui n'existait encore qu'à l'état de projet et de virtualité en 1927, alors que Heidegger n'avait que trente-neuf ans. En d'autres termes, L'être et le temps forme, non pas une somme de “phénoménologie existentielle”, somme 1'Université l'enseigne encore trop souvent (), mais un exposé de concepts, de modes de pensée et d'un langage, qui ne prendront tout leur sens et leur portée qu'avec les ouvrages essentielles que sont, de notre point de vue, et dans un ordre d'importante croissante, les deux volumes consacrés à Nietzsche, publiés en 1961, le recueil intitulé Holzwege (“sentes de bûcheron”, traduit en français, en 1962, sous le titre Chemins qui ne mènent nulle part), paru en 1950, les textes divers, établis à partir de cours et de conférence, rassemblés en 1954 sous le titre Vorträge und Aufsätze (traduction en 1958, dans le volume Essais et conférences), enfin Die Frage nach der Technik, publié en 1962.

Dans L'être et le temps, livre qui fit grand bruit à l'époque, Heidegger pose les fondements de son langage et établit son champ conceptuel, les deux ne faisant d'ailleurs qu'un et constituant les deux faces d'un même outil intellectuel. Pour Heidegger, la pensée et le langage existent en effet en symbiose: qui saisit la clé de la langue peut de ce fait pénétrer dans son content ; la forme est déjà le fond. L'être et le temps nous initie dans au style heideggérien, qui se caractérise par trois traits principaux: le recours au langage poétique, l'utilisation de la philologie et de l'étymologie grecque, et le retour (le “retournement”, comme un laboureur retourne sa terre et de ce fait la redécouvre et la rend plus féconde) au sens originel de la langue allemande. Torturant, questionnant les mots, Heidegger s'offre comme un poète, dans l'acception hellénique du terme, c'est-à-dire comme un créateur de formes. L'effet de surprise et d'illumination, né du choc de ce langage étymologique” germano-grec et d'un style d'une modernité sans réserve, ne doit rien à une gratuité d'esthète: la langue heideggérienne est belle parce que dense; elle est signifiante parce que poétique, c'est-à-dire créatrice (). Heidegger est de ceux qui, au détour d'un raisonnement difficile, l'interrompt pour l'illuminer d'une phrase telle que celle-ci: “Debout sur le roc, l'œuvre qu'est le tempe ouvre un monde et, en même temps, le réinstalle sur la terre qui, alors seulement, fait apparition comme le sol natal” (Chemins qui ne mènent nulle part, op. cit., p. 32). Voilà donc ce à quel nous accoutume L'être et le temps: à une parole aristocratique, qui ne se contente pas de nous expliquer une idée par la raison intellectuelle (Geist), mais entend nous la faine éprouver par la sensibilité poétique (Seele).

Le recours à l'étymologie indo-européenne, actualisée dans les langues grecque et allemande, n'est pas neutre: cette méthode renvoie à la volonté de Heidegger de réenraciner l'histoire moderne dans l'aurore grecque. Le verbe heideggérien, expérimenté dans L'être et le temps, est censé provoquer un “choc culturel” dans le lecteur.

Heidegger entend renouer avec un style et, au-delà, avec une vue du monde qui formerait le prélude a une régénération, sous une autre forme, d'un mode d'être et de périr “grec”, c'est-à-dire non-socratique et a-chrétien. Après Nietzsche, Heidegger se pensait comme un Dichter (poète, “in-dicateur”), annonçant un monde à venir, un monde virtuel, qui renouerait, sous une nouvelle forme “historienne”, avec ce qui constitue, pour nous Européens, notte aube : la vue du monde grecque, aujourd'hui paradoxalement “présente mais tombée dans l'oubli”. La Dichtung (le dict, la parole) de Heidegger nous provoque (provocare, en latin, signifie “appeler”) à “sortir de I'oubli”, à faire ressurgir au niveau de l'autoconscience, une vue du monde que nous avons héritée des Anciens et à l'asseoir au sein même du monde moderne. De cette rencontre, “quelque chose” naîtra.

En dehors de la présentation de la “parole grecque”, L' être et le temps présente un corps conceptuel qui restera inchangé tout au long de I'œuvre du penseur, et qui nous indique quel sens il nous faudra donner - et ne pas donner - à la “question de l'être” (Seinsfrage), qui est l'un des thèmes centraux de la pensée heideggérìenne. L'être et le temps expose que cette “question” est demeurée dans 1'oubli, qu'elle est tombée en déchéance (Verfall) depuis l'aube grecque de la pensée occidentale. Toute la métaphysique occidentale depuis Platon, Plotin, Aristote et Thomas d'Aquin, a envisagé la “question de l'être” comme un acquis. Elle a cru que l'être existait “en soi” et a cherché à révéler set “être en soi” comme une essence absolue en partant, selon l'induction platonicienne, de ses modalités “inférieures”, c'est-à-dire de l'étant. Ce faisant, l'étant, autrement dire le réel, demeure méconnu. “Il y a une invasion de l'étant non pensé en son essence”, écrit Heidegger. Le penseur se dégage ainsi de la vision du monde liée à la métaphysique monothéiste et impose une “anti-métaphysique” où la question de l'être est recentrée sur le Dasein, 1' “être-là” - renouant par là avec la conception des Grecs présocratiques pour qui, face au destin (Moïra), l'homme était la “loi du monde” (anthropos o nomos tou kosmou). Ainsi l'“oubli de l’être” est-il l'oubli de la réalité du monde, de “la différenciation ontologique, ce qui sépare l'étant de l'être”. La métaphysique platonicienne, puis chrétienne, est une “pensée déchue” qui se réfugie dans la philosophie des valeurs, qui élève une morale absolutiste, une idée au-dessus de l'être, autrement dit, qui dévalue la vie en “inventant”, au-dessus du réel, des catégories absolues, fallacieusement appelées “être”. Nietzsche, lui aussi, parte de la “séparation socratique de la pensée et de la vie”. Mais, grâce à la méthode phénoménologique, Heidegger va plus loin. Il démonte la mécanique de la métaphysique occidentale et prépare un dessein “scandaleux”, impensable pour l'humanisme traditionnel embué de “transcendantalisme moral”, consistant à valoriser le Dasein et à apporter de la spiritualité au sein de l'immanence du monde, selon le vieux projet inachevé du paganisme grec et présocratique.

L'être et le temps se contente donc de poser cette problématique. Nous voyons la preuve de la justesse de cette interprétation dans les explications fournies plus tard par Heidegger lui-même dans sa Lettre sur l’humanisme (op. cit.). Il nous semble donc impossible de ne voir, dans L'être et le temps, à l'instar d'Emmanuel Levinas (En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, 1949), qu'une continuation de la pensée de Husserl ou qu'une tentative de “retrouver l'être” et d'établir une “métaphysique épurée”, comme l'imagine en général la tradition universitaire française. (On n'encense d'ailleurs bien souvent, dans l'Université, œuvres de Heidegger que pour en occulter radicalement la signification).

Plus que Husserl, qui ne lui a fourni que des outils conceptuels, utilisés d'ailleurs au rebours des principes du vertueux phénoménologue, le vrai “maître” de Heidegger est Nietzsche. Heidegger s'impose, non comme le “disciple”, mais comme le continuateur de Nietzsche, ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas de faire une critique, parfois vive, de la pensée de l'auteur du Zarathoustra. Heidegger, en fait, reprend la question des valeurs là où Nietzsche I'avait laissée, mais il la “traite” avec des outils plus raffinés, qui sont précisément ceux dont L’ être et le temps a jeté les bases. Désormais, on ne pourra plus lire Nietzsche sans recourir ensuite à Heidegger, ni entendre Heidegger sans s'être d'abord familiarisé avec le projet de l'homme de Síls-Maria. (Le philosophe néochrétien Maurice Clavel ne s'y était d'ailleurs pas trompé).

Deux oeuvres de Heidegger sont ici surtout concernées: le livre sur Nietzsche, déjà cité, et surtout l'essai intitulé Nietzsche Wort “Gott ist tot” (traduit sous le titre Le mort de Nietzsche: “Dieu est mort”) (), texte étable après la seconde Guerre mondiale à partir du content des cours sur Nietzsche prononcés à l'université de Fribourgen-Brisgau entre 1936 et 1940.

Arrêtons-nous d'abord à une métaphore empruntée à l'introduction du recuiel intitulé Holzwege (op. cit.). Heidegger y écrit énigmatiquement: “... Dans la forêt, il y a des chemins qui, le plus souvent, se perdent soudain, recouverts d'herbes, dans le non-frayé. On les appelle Holzwege (). Chacun suit son propre chemin, mais dans la même forêt. Souvent, il semble que l'un ressemble à l'autre. Mais ce n'est qu'une apparente. Bucherons et gardes s'y connaissent en chemins. Ils savent ce que veut dire s'engager sur un Holzweg”. En effet, ceux qui se soucient de la forêt, ceux qui 1'habitent, ceux qui ont rebours à elle, ne s'égarent pas quand ils empruntent un tel sentier; celui-ci les conduit tout droit au lieu de leur travail. Par contre, tous ceux à qui la forêt est étrangeté, tous ceux pour qui elle est un obstacle, les marchands, par exemple, qui doivent la contourner en allant de ville en ville, ceux-là craignent par-dessus tout de s'engager sur un Holzweg, où ils ne pourraient que s'égarer. Cette métaphore de la forêt nous semble essentielle pour comprendre le processus d'élaboration de la conception du monde inaugurée par Nietzsche, continuée par Heidegger, et toujours ouverte aujourd'hui du faire même de son inachèvement. Nietzsche, dirons-nous, est celui qui a compris que l'on ne doit ni contourner la forêt ni la traverser de part en part, mais au contraire s'y perdre par une sente de bûcheron, afin de s'y retrouver dans la clairière où s'accomplit le “travail”, Heidegger nous disant, lui, quel sentier prendre.

II. L'APOGÉE DU NIHILISME

« Dio è morto. Muette est devenue la confiance dans les lois éternelles des dieux. Les statues sont maintenant des cadavres dont l’âme s'est enfuie, les hymnes sont des morts que la fin a quittes » (Hegel, Phénoménologie de l'esprit).

D'après Heidegger, l'œuvre de Nietzsche clôt la métaphysique occidentale. Le mot fondamental de Nietzsche, "Dieu est mort", nomine la destinée de vingt siècles d'histoire occidentale. Cette destinée doit être interprétée somme la lente et inexorable montée du nihilisme, c'est-à-dire la mort de toute valeur. On petit discuter sur la question de savoir si Heidegger a eu ou non raison de voir en Nietzsche le dernier des métaphysiciens ().

Mais ce qui importe, c'est de reconnaître que la lecture heideggérienne de Nietzsche, la reconnaissance de la signification historienne de son oeuvre, sont les seules possibles.

Dans Le gai savoir, au paragr. 125, intitulé “Le forcené”, Nietzsche signe l'un de ses textes les plus importants. Il y reconnaît, le premier, l'événement considérable qui termine un processus entamé avec Platon: le meurtre de Dieu. “Où est allé Dieu? Je vais vous le dire, hurle le forcené. Nous l'avons tué”. Il poursuit: “Ne sentons nous toujours rien de la décomposition divine? Car les dieux aussi se décomposent (...) Quels jeux sacrés nous faudra-t-il désormais inventer ? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux? (...) Il n'y eut jamais acte plus grandiose, et ceux qui pourront naître après nous appartiendront, à cause de cet acte, à une histoire plus élevée que ne le fut jamais tonte histoire”.

Nietzsche est ici l'annonciateur de cette autre histoire, qui peut s'interpréter comme la virtualité d'un surhumanité. Heidegger, lui, est le premier philosophe à pénétrer dans cette autre histoire, le premier, après la découverte du cadavre de Dieu, à en tirer les conséquences. “Je viens trop tôt, disait le forcené. Mon temps n'est pas encore advenu. Cet événement est encore en route. 11 n'est pas encore parvenu jusqu'aux oreilles des hommes”. La mort de Dieu doit ainsi se comprendre, non comme un “événement philosophique”, mais comme un phénomène historique qui pénètre l'ensemble des sociétés occidentales, un événement qui transformera la vie au sens le plus authentique du terme. La mort de Dieu, processus d'achèvement, d'arrivée à terme d'une vue du monde, doit s'interpréter comme “la fin du monde suprasensible, du domaine des idées et des idéaux”. Heidegger précise: “Depuis Platon, et plus exactement depuis l'interprétation hellénistique et chrétienne de la philosophie platonicienne, ce monde suprasensible est considéré comme le vrai monde, le monde proprement réel. Le monde sensible, au contraire, ne sera plus qu'un ici-bas, un monde changeant, donc purement apparent et irréel. L'ici-bas est une vallée de larmes. (...). Ainsi, le mot “Dieu est mort” signifie: le monde suprasensible est sans pouvoir efficient. Il ne prodigue aucune vie. La métaphysique, c'est-à-dire la philosophie occidentale comprise comme platonisme, est à son terme”.

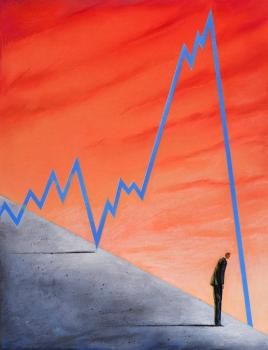

La mort de Dieu désigne aussi l'impossibilité de croire aux idéaux absolus, que ceux-ci soient ou non liés à une “divinité”. Elle ne peut donc s'interpréter sous l'angle restreint d'un déclin des sentiments religieux. Elle sedia en fait la phase ultime du nihilisme. “Le nihilisme, le plus inquiétant de tous les hôtes, est devant la porte”, dit Heidegger. Le nihilisme marque la fin de la possibilité de toute valeur. L'humain est placé face au néant, privé “d'un monde suprasensible à pouvoir d'obligation”. “Le nihilisme est un mouvement historique. Il meut l'histoire à la manière d'un processus fondamental à peine reconnu dans la destinée des peuples d'Occident (...) Ni phénomène historique parmi d'autres, ni courant spirituel qui se rencontrerait à côté d'autres courants spirituels (...) le nihilisme est bien plutôt, pensé en son essence, le mouvement fondamental de l'histoire en Occident. Il manifeste une telle importance de profondeur que son déploiement ne saurait entraîner d’autre chose que des catastrophes mondiales. Le nihilisme est le mouvement universel des peuples de la terre engloutis dans la sphère de puissance des temps modernes (...) I1 appartient au caractère inquiétant de ce plus inquiétant des hôtes de ne pas pouvoir nommer sa propre origine (...) Il est la destination de notre propre histoire” (). Heidegger reconnaît dans Nietzsche celui qui a mis au jour ce processus historique en acte depuis des millénaires: l'agonie des valeurs, la lente perte de sens des idéaux spirituels.

Il ne faut surtout pas croire, comme on l'enseigne dans nos facultés de philosophie, que Heidegger condamne le nihilisme. Heidegger semble au contraire se féliciter de cette remontre des temps modernes et du nihilisme, d'où seule pourra natter un nouveau projet. I1 accepte pleinement les temps modernes comme nihilistes: “Nietzsche se rend compte que, malgré la dévalorisation des plus hautes valeurs pour le monde, ce monde lui-même continue, et que, ainsi dépourvu de valeurs, il tend inévitablement à une nouvelle institution de valeurs (...) Pour fonder la nouvelle institution de valeurs en tant que mouvement contre les anciennes valeurs, Nietzsche donne également le nom de nihilisme (...) Ainsi, le terme de nihilisme désigne d'abord le processus de dévalorisation des anciennes valeurs, mais, en même temps aussi, le mouvement inconditionnel contre la dévalorisation (...) Nietzsche alors accepte le nihilisme et le professe comme inversion de la valeur de toutes les valeurs antérieures”. Nietzsche se place à la charnière de deux mouvements historiens, l'un en achèvement, l'autre virtuel. Il annonce l'apogée, donc le mouvement terminal du nihilisme, tandis que Heidegger, par son oeuvre, inaugure l'après-nihilisme.

Le nihilisme ne peut se limiter à l'affaissement de la foi chrétienne ou à la généralisation d'un vulgaire athéisme. Le christianisme lui-même, dans tonte l'explosion de sa foi triomphante, fut une phase du nihilisme. Ce dernier est l'engeance de la métaphysique platonicienne et chrétienne, où il résidait, virtuellement présent, dès sa fondation. Toute la métaphysique occidentale portait avec elle, sans s'en douter, le nihilisme. Ainsi, si l'opinion chrétienne (ou humaniste) ne prend pas conscience du nihilisme dont elle est porteuse - en tant que devenir (Werden) -, elle ne saisit pas non plus que ce principe nihiliste, qui constitue son essence, sera celui-là même qui permettra d'en finir avec la métaphysique chrétienne ou les valeurs athées de l'humanisme qui sont, au fond, une seul et même chose. Les “valeurs” christiano-platoniciennes, mortes-vivantes aujourd'hui, ont porte en élis leur propre principe de mort (). Pourquoi ? Ecoutons la réponse de Heidegger: “Les valeurs suprêmes se dévalorisent déjà, dans la mesure où l'on commence à entrevoir que le monde idéal n'est guère susceptible d'être jamais réalisé dans le monde réel et sensible”. La conception du monde qui, en rupture avec l'aurore grecque, a séparé la pensée (noésis) de la nature vivante (physis), et celle-ci de l'action (poiésis), a virtuellement dévalorisé les principes qu'elle posait. Ces principes (Dieu, le Beau, le Vrai, le Bien), qui, de la théologie à l'humanisme socialiste, représentent des principes fixes et supérieurs, d'essence suprasensible, ont été depuis toujours condamnés à périr, dans la mesure même où ils se dé-réalisaient en se présentant comme des essences. Avec quelle jubilation, alors, ne doit-on pas constater ce mouvement historique du nihilisme, principe en acte contre lui-même, antidote posé par la vie contre la métaphysique et la morale qui, à leur insu, vont mourir de ce combat qu'elles ont voulu livrée contre le monde sensible! Ce monde sensible des passions et des guerres, ce “théâtre” de la “folie humaine” que Platon nous décrit comme une “caverne d'ombres” (aggalmata), finira par avoir raison des principes et des universaux, figés dans i'absolutisme de pseudo-valeurs qui n'ont pas su se conformer à la vie et qui, de ce fait, sont devenues, elles, des ombres.

Le nihilisme doit être ainsi considéré avec un sentiment à la fois triomphal et tragique. Il n'a rien d'une décadence. Il est la « loi même de notre histoire ». Même si nous savons que nous devons le dépasser, une telle entreprise surhumaniste a besoin que la mort de toutes les valeurs arrive à son terme. Heidegger s'engage déjà, en éclaireur - c'est-à-dire par la pensée, avant que n'advienne la phase “épochale” de l'action -, sur les sentes de l'après-nihilisme, alors que les temps modernes, toujours en apparence attachés aux principes traditionnels, accomplissent, dans les faits, la période ultime du nihilisme. Les principes et les valeurs, devenus résidus, sont bien morts puisqu'on n'y croit plus, mais personne n'ose encore aller enterrer le cadavre.

Heidegger s'oppose donc à l'humanisme traditionnel, non seulement sous la forme rationaliste et optimiste que les XVIIIème et XIXème siècles lui ont donnée, mais à jamais sous sa forme dogmatique d'affirmation de valeurs stabilisées. La norme des valeurs ne devrait pas relever d'une essence, mais de “l'inachèvement de l'existence humaine”, de son “dévoilement créateur”. C'est le Dasein humain qui doit se reconquérir comme mâitre des valeurs, indépendamment des “vérités” universelles exposées par les religions monothéistes et la métaphysique de Platon. A la suite de Nietzsche, Heidegger ne volt en fait, dans l'humanisme, que la présence d'une morale absolutiste où l'homme, pensé comme norme suprême, ne recèle aucune valeur mobilisatrice. Métaphysique déchue dans l'ici-bas, mais métaphysique tout de même, l'humanisme qui a cours en Europe depuis le XVIIIème siècle, avec sa cohorte de bons sentiments, marque le début de l'apogée du nihilisme. Cet humanisme, dit Heidegger, nous trompe, car il occulte le tragique de tonte existence; consolateur, il nie l'angoisse et, par la, rend impossible “le courage, l'audace et la lucidité”. “L'angoisse de l'audacieux, écrit Heidegger dans Qu'est-ce que la métaphysique?, ne souffre pas qu'on l'oppose à la joie, ni même à la jouissance facile d'une activité paisible”. Sentis un désirs d'éthique, issu d'une re-création volontaire de valeurs serait adapté à notre époque technique.

“L'homme de la technique, écrit Heidegger à Jean Beaufret, livré à l'être de masse (Massenwesen), ne peut plus être ramené à une continuité star et stable que s'il rassemble et coordonne la totalité de ses plans et de ses actes conformément aux exigences de cette technique”. Il faut rétablir un “tien éthique” entre l'aire humain pris dans son essence (Menschenwesen) et son monde, non plus selon des principes d'ordre universel et des absolus moraux, mais à partir d'une véritable “planification” de valeurs en rapport étroit avec le monde technique. Ces valeurs “éthiques” seront ouvertes, déplaçables, conformément aux qualités de l'existence humaine : l'inachèvement, qui caractérise le Dasein, et le dévoilement créateur de toute action, aujourd'hui porte par la technique.

“Comme Sein und Zeit s'élève contre l'humanisme, explique Heidegger, certains craignent que ce livre ne soit une défense de l'inhumain et une glorification de la brutalité barbare (...) Mais la pensée opposée aux valeurs n'affirme pas que toutes les valeurs habituellement professées comme telles, la “culture”, “l'art” (...) la “dignité humaine” et “Dieu” sont dépourvues de valeur. Il s'agit au contraire de comprendre enfin que c'est le faire même d'être qualifiées de valeurs qui dévalorise les objets de cette évaluation”. Autrement dit, en é-valuant les valeurs, on les ravale au rang de “logique”; on ne les vit plus. L'humanisme fait alors disparaître tonte valeur, selon un processus inauguré par les métaphysiciens: il proclame Dieu ou la dignité humaine comme valeur suprême incréé dans une hiérarchie rationnelle absolue, enferme l'humain dans un carcan et dévalorise tout sacré comme vécu. “Etre contre les valeurs, ajoute Heidegger, ne signifie pas être pour l'absence de valeurs et la nullité (Wertlosigkeit und Nichtigkeit) de l'étant, mais être contre la subjectivisation de l'étant qui ravale ce dernier au rang de single objet”.

Plutôt que de construire, par le logos, une morale reposant sur un systèm de valeurs comprises comme impératifs absolus, sans aucun “lien” avec l'“essence du monde”, il s'agit de planifier, d'organiser et de vivre une éthique volontariste. Le sacre et l'affectivité mobilisatrice du muyhos - opposée au logos des métaphysiciens - se retrouveront, parce que les valeurs implicites ne seront plus des mots, mais des comportements. Ceux-là devront s'enraciner dans un projet, en accord avec le monde et l'histoire. Un tel mouvement marquerait le passage de l'humanisme à ce que l'on pourrait qualifier de surhumanisme. Les valeurs seraient désormais vécues comme existence et non plus comme essence. Das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz, écrit Heidegger - phrase difficilement traduisible, car calquée sur le grue, mais que t'on peut rendre par “la spécificité fondamentale de l'être et du devenir humain, son essence, réside dans son existence” (). Au plus profond de lui-même, l'humain est envol, transgression. L'homme est le transgresseur des normes: l'Existenz, ou, selon les conventions du traducteur, l'existence, traduit le concept latin exister, “vivre en se dégageant”. Les valeurs d'existence doivent être comprises, non plus comme des normes intellectuelles, mais comme des formes de vie (Lebensformen), jamais figées, perpétuellement évolutives, rigoureuses parce que volontairement instaurées et susceptibles à tout moment d'être dépassées. L'éthique de la transgression (de l'homme par lui-même) succède à la morale de la transcendance (de l'homme par des principes). Le terme nietzschéen de “surhurnanisme” peut alors se comprendre comme le moment “épochal” où l'homme se reconnaît, enfin, comme un transgressant. Et c'est dans cette perspective qu'il faut entendre le meurtre de Dieu, annoncé par le “forcené” du Gai savoir.

La mort de Dieu coïncide avec le “commencement du néant”, c'est-à-dire “l'absence d'un monde suprasensible à pouvoir d'obligation”. Partir Heidegger, l'autorité disparue de Dieu succède celle du rationalisme et de la morale. Mais ceux-qui ne savent donner de sens à 1'existence. Le christianisme, surtout dans sa version humaniste, dévoile alors - événement considérable - qu'il n'était qu'un athéisme déguisé. C'est le platonisme qui a fini par avoir .raison du sacré: en repoussant celui-ci hors de la nature, dans le lointain d'une métaphysique hautaine, il a épuisé ce sentiment de lien religieux que les peuples préechrétiens éprouvaient au contact du monde. “Le but d'une félicité éternelle dans l'au-delà, écrit Heidegger (), se change en celui du bonheur pour tous, dans l’ici-bas”. Or, ce nihilisme recèle aussi la virtualité de son propre dépassement, puisque “1'acte créateur - autrefois, le propre du Dieu biblique -; devient la masque distinctive de l'activité humaine”. Ce ne fut pas le christianisme qui donna l'impulsion originelle au nihilisme: ce fut la vision du monde métaphysique platonicienne. Les historiens corroborent cette analyse: le platonisme constitua le “filtre” philosophique qui fit admettre un certain monothéisme biblique et conforma les structures mentales du christianisme occidental. “Le christianisme lui-même fut une conséquence et une forme du nihilisme”. Dans le christianisme, le suprasensible suit un processus de décomposition (Verwesung) et les “Idées, Dieu, l'Impératif Moral, le Progrès, le Bonheur pour tous, la Culture et la Civilisation perdent successivement leur pouvoir constructif pour tomber dans le nihilisme”. Le fait de poser ces valeurs en tant qu'abstractions, et le fait de poser Dieu comme valeur suprême les dévalorise déjà. Aussi, ne doit-on pas comprendre le nihilisme comme le résultat du seul monothéisme hébraïque (), mais plutôt comme le refus de tout panthéisme manifesté par le platonisme comme par l’hébraïsme le sacré relégué loin du monde “naturel” et humain.

Heidegger essaie alors de répondre à la question de Nietzsche: quelles nouvelles tables de valeurs instituer? Mais avant de formuler une réponse, il lui a fallu préciser ce que nous devions entendre par cette tâche à entreprendre “1'inversion de la valeur de toutes les valeurs” (Umwertung aller Werte). Il ne s’agita pas en effet d'instituer de “nouvelles idoles”, de nouvelles valeurs abstraites. Le nihilisme actuel devra être accompli jusqu'à son terme pour que les nouvelles tables de valeurs naissent précisément là où les canons moraux contemporains voient le pire danger. Cette attitude est qualifiée par Nietzsche de pessimisme de la force. Nous entrons alors dans une période transitoire, ainsi décrite par Heidegger: “C'est le commencement d'une situation intermédiaire, où il devient manifeste que, d’une part, la réalisation des valeurs jusqu'ici reconnues comme suprêmes ne s'accomplit pas. Le monde semble dépourvu de toutes valeurs. D'autre part, cette prise de conscience dirige l'intelligente vers la source d'une nouvelle instauration de valeurs sans que, pour cela, le monde recouvre sa valeur”. Nous vivons ainsi dans l'interrègne, celui de la double conscience et de I'apogée du nihilisme les hommes de la première forme de conscience s'attachent toujours à leurs idéaux décomposés ; ceux de la sur conscience. héritiers lucides du nihilisme, annoncent une aube encore non advenue.

Cette aube sera-t-elle celle d'un nouveau dieu? L'originalité de Nietzsche est de répondre négativement. Dieu est mort: non seulement son trône est vide, mais l'idée même de trône est dévalorisée. Il ne s'agit pas tant de remplacer des valeurs que de trouver un autre lieu éthique où elles puissent s'exprimer. Ce lieu, on ne pourra le trouver que là où la métaphysique et la morale, là où le christianisme et l'humanisme voient une dévalorisation absolue. “Là”, c'est-à-dire au bout de ce que Nietzsche appelait le nihilisme complet, en ce lieu même où le néant est devenu absolu. Se contenter de “renouveler” les valeurs relève du nihilisme incomplet, ainsi comme par Heidegger: « Le nihilisme incomplet remplace les valeurs anciennes par des valeurs nouvelles, mais il continue à les placer au vieil endroit, qu'on réserve en quelque sorte comme région idéale du suprasensible. Un nihilisme complet, par contre, doit supprimer le lieu même des valeurs, le suprasensible en tant que région et, par conséquente, poser les valeurs autrement, c'est-à-dire inverser leur valeur », Ce nihilisme complet qui apparaîtra tel aux hommes de la conscience métaphysique et humaniste, sera déjà, pour ceux de la “sur conscience”, un anti-nihilisme. Ce qui, du point de vue de la première conscience, est néant, sera très exactement fondement de valeur pour la deuxième conscience. Mais où réside ce néant? Autrement dit, où résidera ce lieu de 1'inversion de la valeur des valeurs? Autrement dit encore, quel est le fondement du nouvel endroit des valeurs, qui est Aussi l'aboutissement du nihilisme complet? Répondre à cette question ne nous amènera pas non plus à parler de nouvelles valeurs. Lorsque, plus loin, nous les évoquerons, nous nous garderons de les nommer. Il s'agira bien plutôt d'inciter à les vivre, car, nous le verrons, ces valeurs-là ne sont pas intellectuellement nommables, puisqu'elles ne sont pas d'essence abstraites et suprasensibles.

Quel est donc l'endroit des nouvelles valeurs virtuelles? Avant de donner une réponse, il convient d'écouter la formulation que Heidegger a donné à cette question, non plus à la suite de Nietzsche, mais de Hölderlin.

Commentant l'hymne inachevé intitulé Mnémosyne, Heidegger en donne l'interprétation suivante dans Pour- Quoi des poètes ? “Long est le chemin de détresse de la nuit du monde. Celle-ci doit d'abord, longuement, accéder à son propre milieu”. (Cette nuit est celle de la progression historique du nihilisme). Il poursuit: “Au milieu de la nuit, la détresse du temps est la plus grande”. (Il s'agit de notre époque). “Alors l'époque indigente ne ressent même plus sa indigente”. (C'est là “l'oubli”, - (Vergessenheit) -, qui constitue la plus grande détresse de toutes les détresses). “La nuit du monde reste néanmoins à penser comme un destin qui nous advient endenté à du pessimisme et de l'optimisme, Peut-être la nuit du monde va-t-elle maintenant vers sa mi-nuit”. (C'est -a-dire vers le creux le plus profond, qui sera à la fois une cassure historique et un “départ”, - Aufbruch -, vers le post-nihilisme). “Peut-être cet âge va-t-il devenir pleinement temps de détresse”.

C’est donc à notre époque que se sine l'instant de la mi-nuit. De cet instant, s'il est reconnu, peut surgir la fondation de nouvelles valeurs. Hölderlin, comme Nietzsche, nous pose la question: où, à quelle croisée des chemins - pour reprendre le mythème de l'Oedipe de Sophocle à la poursuite de son destin -, en quel endroit historien de détresse absolue ou de nihilisme complet, trouverons-nous le chemin de la sortie? Où la nuit va-t-elle basculer vers le matin? Quelle est cette nuit du monde? La “minuit” recouvre ce que Nietzsche désigna pax fois, par antithèse, sous le nom de Grand Midi: la Volenté de puissance, et avec elle la Vie. Cette Vie qui cherchait précisément à fuir, au temps de sa jeunesse, de son non-accomplissement, le judéo-christianisrne. Cette vie, comme violente et comme volonté, qui explose dans les temps modernes : la non-valeur absolue, mais en mémé temps la table de nouvelles valeurs.

La métaphysique, anti-vitale sur le pian intellectuel, dès qu'elle posa des valeurs, fut soumise au devenir du vivant. Nietzsche et Heidegger comprennent ainsi ce processus de retournement dialectique: la métaphysique, bien que ses valeurs aient dévalorisé la Volonté de puissance et la vie, en constituait à sa insu une manifestation. Elle devait alors déboucher concrètement sur ce qu'elle refusait intellectuellement. La Volonté de puissance, comme nouvelle institution de valeurs, doit être comprise à la fois comme produit et comme inversion absolue de la métaphysique. Heidegger précise: “Le devenir, c'est, pour Nietzsche, la Volonté de puissance (...) qui est le trait fondamental de la vie (...) Le vivant se concentre en diverses formes, à chaque fois durables, de la Volonté de puissance”. Par suite, ces concentrations sont des “centrales de domination (...) La Volonté de puissance se dévoile comme ce qui pose des points de vue (...) Les valeurs sont les conditions de la Volonté de puissance, posées par la Volonté de puissance elle-même (...) La Volonté de puissance, en tant que principe reconnu est donc voulu, devient en même temps le principe d'une nouvelle institution de valeurs”. C'est la Volonté de puissance voulue, comme telle, conscience d'elle-même, qui constitue le nouveau fondement d'un mouvement historique de valorisation. Dans la mesure où cette Volonté de puissance coïncide avec le trait fondamental de la vie - le devenir risqué et changeant -, elle constitue pour la métaphysique un repoussoir intellectuel et correspond, dans la perspective christiano-humaniste, au néant. Cependant, cette même métaphysique, par sa recherche de valeurs essentialistes - indépassables et immuables - a charrié sans le vouloir la Volonté de Puissance, préparant inexorablement, selon ce processus du devenir vital qu'elle prétendait nier mais auquel elle se conformait, son destin, c'est-à-dire sa mort. La Volonté de puissance, ajouterons-nous, avant d'être voulue (condition pour de nouvelles tables de valeur), doit accéder à l'auto conscience. Or, nous le verrons plus loin, il ne suffit pas que la Volonté de puissance soit consciente pour qu'elle soit voulue. Depuis Heidegger, certains ont accédé à cette prise de conscience, mais ont reculé devant le stade du vouloir. Le chrétien, l'humaniste sincère, le socialiste moral, qui n'en sont qu'au “nihilisme incomplet”, n'ont pas atteint le niveau de conscience “historial” où ils reconnaîtraient la présence, en eux, comme dans les temps modernes sous une autre forme, de la Volonté de puissance.

Ainsi les anciennes valeurs manifestaient une Volonté de puissance inconsciente, qui les avait fondées, puis menées au nihilisme. Les “nouvelles institutions” de valeur seront radicalement autres, puisque, cette fois, elles procéderont d'une Volonté de puissance voulue et consciente. Cette nouvelle typologie de valeurs mènera-t-elle aussi à un nouveau nihilisme? C’est probable, et c'est ce qui fait la grandeur de l'Eternel retour de l'identique. Nietzsche et Heidegger, fidèles à la vue héraclitéenne du monde, ne prétendent pas se soustraire définitivement au nihilisme. Le devenir est perpétuel: après le nouveau “matin”, la conscience historiale trouvera le destin d'un autre “soir”, puis d'une nouvelle “nuit”. Mais nous ne pouvons en imaginer les modalités. Perpétuel est le processus de retournement dialectique (Umkehrung) des valeurs, non pas selon l'inapparente et peu paradoxale linéarité d'un cercle, mais à la manière inquiétante d'une spirale. (“Inquiétante”, car nous ne savons pas si la spirale est ascendante ou plongeante) ().

Inquiétant aussi est le fondement voulu des nouvelles valeurs: la Volonté de puissance. Comme la Vie, elle s'ordonne constamment vers plus de puissance. Rien ne limite sa tension vers l'auto-croissance. Comme Oedipe, elle ira jusqu'au bout du destin. “Elle est ordre, écrit Heidegger, et, en tant qu'ordre, se donne le plein pouvoir pour dépasser dans la puissance tout niveau de puissance atteint (...) La Volonté de puissance est l'essence de la puissance (...) et l'essence de la Volonté de puissance est, en tant qu'essence de la volonté, le trait fondamental de l'ensemble du réel (...) La Volonté de puissance n'a pas sa fondement dans la sensation d'un manque: elle est elle-même le fondement de la vie la plus riche”.

La question qui se pose aux temps modernes, dès qu'une telle volonté est “historiquement” reconnue somme telle, est de savoir où elle réside. Où trouver cette Volonté de puissance qui marquera l'achèvement de la métaphysique, fondera une typologie de valeurs absolument contraire à celles de I'humanisme contemporain et sera, à ce titre, porteuse de sens? La réponse est simple. Ce sera là où réside le plus haut nihilisme, où la valorisation intellectuelle et métaphysique du monde a été poussée jusqu'à son terme, non seulement jusqu'a le nommer, mais jusqu'a se donner la possibilité de le détruire et de le métamorphoser matériellement: dans le règne scientifique de la puissance technique.

III. A LA RECHERCHE DE L'ESSENCE DE LA TECHNIQUE

Il ne faut donc plus chercher Dieu, ni substituer, à cette vaine quête des valeurs dans le suprasensible, une glorification de la raison ou de la morale, Ces chemins qu'emprunte l'humanisme ne nous ont mené qu'au nihilisme, et ils ne sauraient conduire plus loin les temps modernes. Notre époque est appelée par Heidegger à abandonner le “chemin des marchands” qui, “raisonnablement”, mène quelque part, c’est-à-dire vers ce que nous pouvons métaphoriquement qualifier de bourg, Le “chemin qui mène quelque part”, qui ne fait que contourner ou traverser, en l'ignorant, l'inquiétante forêt, nous ne savons que trop où il nous conduit: vers l’auberge du bourg où l'on se repose, où l'on dérobe à la vie quelques instants de bonheur, c'est à dire précisément vers le type (anti-)historique bourgeois. Nietzsche nous a dit, au contraire, qu'il fallait emprunter un de ses « chemins qui ne mènent nulle part » et qui sont aventureux, c'est-à-dire à la fois chargés de sacré et d'advenant - d'avenir -, un de ces Holzwege qui nous conduiront au cœur de la forêt, où nous attend, non pas le repos et le bonheur du bourgeois, mais notre travail. Nietzsche n'a pas indiqué quelle sente emprunter, parmi toutes celles qui sont possible Il a posé la question “Quelle valeur pour de nouvelles valeurs?” C'est-à-dire: quel type d’ « aventure » pour les temps modernes? Mais Nietzsche n'était pas, au stade de la culture européenne où il se trouvait, en état de répondre.

Heidegger, lui, inaugure la réponse. Il indique quelle sente emprunter et s'y engage lui-même. Mais le choc de sa réponse est si fort que peu, pour l'instant, ont su ou ont voulu en dévoiler et en reconnaître la portée.

Nous avons dit que la forêt appelait au travail, celai du bûcheron, dont la figure fascinante traverse l'oeuvre de Heidegger. A quoi renvoie le travail, en ces temps modernes ? Certainement pas à la vision réactionnaire, et donc nihiliste elle aussi, du modèle de l'artisan, mais à la technique moderne. Où trouver une nouvelle table des valeurs, interroge Nietzsche. Dans la technique moderne, répond Heidegger.

Pour comprendre comment la technique peut constituer un élément fondamental de réponse à la question des valeurs, Heidegger nous invite à méditer sur l'essence de la technique (“essence” étant entendue ici dans l'acception de “sens cache”). L'essence de la technique, précise-t-i1, n'a rien de technique. Nous, hommes des temps modernes, sommes “enchaînés” à la technique et, faussement, nous la croyons “neutre”. Alors nous demeurons aveugles face à la nature de notre civilisation technique: “Nous lui sommes livrés de la pire façon”. Nous ne saisissons de la technique moderne que son “aspect instrumental”, nous n'y voyons qu'un “ensemble de moyens réunis pour des fins”. Pour Heidegger, il s'agit là d'une conception vulgaire, “exacte mais non vraie” de la technique. Ce n'est donc pas la civilisation technique en elle-même que déplore Heidegger, mais cette perception que 1'on s'en fait, perception à cause de laquelle la technique nous aliène et nous “échappe”, en se retournant contre nous, en nous mécanisant et en nous réifiant. Il nous appartient donc de nous réapproprier la technique, d'en réinsérer la richesse dans notre monde. Et pour cela, une fois encore, il nous faut “retourner” aux Grecs.

Dans la Grèce antique, écrit Heidegger, téchnè ne désigne pas seulement le “faire” de l'artisan, mais aussi l'art au sens élevé du mot. La téchnè fait partie du pro-duire, de la poiésìs. Une “production technique” n'est pas seulement, alors, un processus instrumental et trivial. La pro-duction est l'acte par lequel le technicien-poète “fait voir au jour” (produire, producere : “faire venir”) un sens. La poiésis technique, que ce soit celle du savetier ou du sculpteur, se trouve en conformité avec la nature, avec la physis, qui, elle aussi, est une “production”. “La fleur, dit Heidegger, s'ouvre dans la floraison”. “Produire” signifies donc bien “faire venir” (veranlassen), “faire avancer du non-présent dans la présence” (hervorbringen). De son côté, la poiésis est marquée par la physis, en ce sens qu'en grec ancien, physein signifie aussi “se rendre présent”. La production technique doit donc aussi être interprétée comme l'art de cueillir, dans la matière, un non-sens pour le faire advenir en tant que sens: pro-duire, c'est recueillir, et aussi se recueillir. Enfin, pro-duire (her-vorbringen), revient à accomplir un acte qui présente (bringt vor) un “état caché” du monde et le dévoile. La production technique des Grecs doit donc s'entendre finalement comme dévoilement. “Les Grecs, écrit Heidegger, ont pour dévoilement le nom d'aléthéia, que les Romains ont traduit par veritas (...) Nous demandions ce qu'est la technique et sommes maintenant arrivés devant l'aléthéia, devant le dévoilement. En quoi l'essence de la technique a-t-elle affaire avec le dévoilement? Réponse: en tout. Car tout “produire” se fonde dans le dévoilement (...) Ainsi, la technique n'est pas seulement un moyen, elle est un mode de dévoilement, c'est-à-dire de la vérité” (Wahrheit).

Arrêtons-nous un instant. Heidegger nous invite à comprendre que les mots traduisent une vue du monde. Pour les anciens Grecs, le mot veritas, au sens universaliste de “certitude” que nous entendons aujourd'hui, était inconcevable. Le vrai, c'était, dans une perspective déjà “nominaliste”, le dévoilement par l’homme. L'aléthéia désigne ce qui est “tiré de l'oubli”. (Souvenons-nous du Léthé, le fleuve Oubli). Heidegger écrit: “La téchnè est un mode de l'alétheuein”. Il ajoute cette proposition fondamentale: “Elle dévoile ce qui ne se produit pas soi-même”. Qu'est-ce que cela veut dire? Alétheuein, verbe qui caractérise l'activité technique, signifie à la fois “faire apparaître comme vérité”, “être vrai” et “faire advenir au jour par dévoilement”. La technique est donc ici pensée comme vérité du-monde. Pour les Grecs, le monde n'est pas “vrai” hors de l'activité productrice. La “vérité du monde” ne réside pas dans son “essence”, mais dans l'acte pro-ductif de la technique qui crée et dévoile un sens. Nous saisissons alors ce que Heidegger entend par: “La technique dévoile ce qui ne se pro-duit pas soi-même”. De lui-même, le monde ne pro-duit, ne dévoile, ne révèle aucune valeur. Une telle vue du monde s'oppose radicalement à celle qui prévaudra plus tard et qui, à la suite de la métaphysique, mettra la valeur, le sens, la vérité, dans le monde en soi. L'activité technique sera alors dépouillée de sa connotation créatrice et poétique. Elle sombrera dans la pure instrumenta lité, et le mot “technique” ne sera plus synonyme d'art. La vérité, en passant de l'“art technique”, conçu par les Grecs comme dévoilement volontaire du monde, dont de sens, au “monde en soi” de la métaphysique occidentale, contribuera à la dévalorisation du réel - de l'étant - au profit du suprasensible, et à la vulgarisation du travail technique sur lequel pèsera la chappe de la mauvaise conscience.

Chez les Grecs, l'acte humain de production technique était seul porteur de vérité: il était seul “porteur de lumière” (lucem ferre). La technique était religieuse dans le paganisme grec: 1'àme et la spiritualité ne résidaient pas dans l'intellectualisme métaphysique, mais, plus fortement, au cœur du monde, dans le marbre « charnel » des temples ou dans l'évocation “érotique” de la statuaire. C'est que la technique était pensée, nous l'avons dit, comme profondément reliée à la nature, à la physis, source religieuse de tonte vie. L'acte technique était vécu comme une transposition du devenir-de-la-nature. Aujourd'hui encore, la floraison, les saisons, nous montrent qu'il n'y a pas d’ « être » naturel, mais un dévoilement et une production de formes (). La technique est à la fois continuation de la nature et combat contre elle: d'où son caractère religieux. Elle s'envisage comme un mode de la nature et une meta-nature. La physis dévoile une forme, la poiésis de la technique dévoile de surcroît un sens. Le degré de “vérité”, par la technique, s'accroît. Il est frappant de constater à quel point cette conception du monde s’apparente à ce que nous enseigne la physique moderne sur 1'inanité de tonte “vérité du cosmos” ou sur l'illusion de pouvoir percer le secret d'une “essence du réel”, ce dernier n'étant lisible qu'en fonction de points-de-vue, de niveaux d'interprétations de projets techniques différents ().

Heidegger nous insiste donc à tirer de l'oubli cette conception de la technique et à en revenir aux sources grecques, afin de comprendre à nouveau la vérité comme un acte de dévoilement du monde, de “désabritement (Entbergen) risqué”. Que les temps modernes se réinspirent de cette conception à la fois nominaliste et religieuse de la technique, et celle-ci pourra redevenir ce qu'elle fut à l'origine: poésie. Or, l'humanisme occidental, même à travers le rationalisme “scientiste”, aujourd'hui révolu, n'a évidemment jamais pensé de la sorte la technique. Dans le scientisme, cette dernière n'est perçue que comme un instrument du “progrès”, lequel s'apparente à la recherche humanitaire du bonheur - et notre époque se réfère toujours, plus ou moins consciemment, à certe conception dévalorisante de la nature, et donc de la technique. La nature comme réel (l'étant) est rejetée au profit d'un “monde” conçu comme loi, comme principe - métaphysique ou moral - trouvant la réalité de son essence indépendamment de la vie et de 1'action humaine. “L'Ancien Testament, qui rejette tonte philosophie, ne connaît pas la “nature”, remarque Daniel Bell (...) La religion biblique est basée sur la révélation, non sur la nature, et la morale sur la Halakha, c'est-à-dire sur la Loi” (). Toute la conception “occidentale” de la technique, fondée sur cette lecture de la Bible, concevra à sa suite l'activité technique comme profane. On “subira” la technique; le travail technique sera conçu comme une souffrance, une obligation pénible (mais aussi rédemptrice), tandis que, dans la pensée grecque, ajoute Daniel Bell, “la nature (physis) est antérieure à la loi formelle (nomos). La nature est cachée et il faut la découvrir ; la loi doit prendre la nature pour guide”.

“Découvrir” la nature, la “dévoiler”, telle nous apparaît donc la mission de la technique. Mais “dévoiler” la nature, faire sortir de l'abri sa “vérité”, qu'est-ce que cela peut signifier, puisqu’aucune lui suprême, aucune vérité, aucun “bonheur” ne peuvent être mécaniquement découverts? La technique, en produisant à partir de la nature, va-t-elle en extraire quelque chose ? Quel sens la volonté technique va-t-elle créer et faine surgir? A ces questions, la notion de force va permettre de répondre.

Nous devons alors quitter les Grecs, et abandonner le domaine de la technè, pour entrer dans celui, beaucoup plus inquiétant, de la technique moderne, celle que Jünger avait appelé la technique planétaire. En effet, l'essence de la technique ne réside pas tout entière dans la «poiésis de la production dévoilant». Elle comporte les qualité de la téchnè, mais elle cache en elle bien plus encore. Et alors que les Grecs, dont la technique était quantitativement moindre que la nôtre, savaient la vivre, nous, hommes des temps modernes, qui détenons cette «technique motorisée», nous la profanons, nous la subissons comme un poids, nous passons à côté de sa richesse et de son mystère.

«C'est elle, précisément, la technique moderne, et elle seule, écrit Heidegger, qui est l'élément inquiétant qui nous pousse à demander ce qu'est la technique. On dit que la technique moderne est différente de toutes celles d'autrefois, parce qu'elle est fondée sur la science moderne, exacte, de la nature». Or, ajoute-t-il, «qu'est-ce que la technique moderne? Elle aussi est un dévoilement. Le dévoilement, cependant, qui régit la technique moderne ne se déploie pas en une pro-duction au sens de la poiésis. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une pro-vocation (Heraus-fordern) par laquelle la nature est mise en mesure de livrer une énergie qui puisse, comme telle, être extraite (heraus-gefördert) et accumulée». Heidegger énonce ainsi l'idée d'un passage «historique» de la domestication de la «matière vivante» à la «matière-énergie». Le moulin à vent, l'éleveur ou l'agriculteur confient, par la technique, une production aux forces croissantes de la nature. Ils ne la pro-voquent pas, ne s'approprient pas son énergie. La technique moderne, au contraire, prend la nature dans «le mouvement aspirant d'un mode de culture (Bestellen) différent, qui requiert (stellt) la nature (…) Le «requérir» qui provoque les énergies naturelles est un avancement (ein Fördern). La technique moderne imprime à la nature un mouvement, dans lequel se lit le projet d'une volonté: l'énergie, dispersée à l'état naturel, est extraite, puis stockée, puis encore enfermée, pour se voir commise». Ainsi, la centrale électrique mise en place sur le Rhin. Ce dernier somme de livrer sa pression hydraulique, qui, à son tour, somme les turbines de tourner. «Le fleuve Rhin apparaît, lui aussi, comme quelque chose de commis. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une rive à l'autre. C'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale d'énergie. Ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, il l'est de par l'essence de la centrale».

Afin de voir et de mesurer, ne fût-ce que de loin, l'élément qui domine ici, arrêtons-nous un instant sur l'opposition qui apparaît entre ces deux intitulés: «le Rhin mûré dans l'usine d'énergie» et «le Rhin», titre d'un hymne de Hölderlin. Heidegger signifie clairement ici que la technique moderne, parce qu'elle commet - plus que «domestique» - l'énergie naturelle, acquiert la prévalence sur la nature. Il s'agit là d'un événement d'une portée considérable, d'une rupture «historiale» (Zeit-Umbruch) que notre époque n'a pas encore comprise et admise. La force énergétique de la nature devient en effet de la volonté humaine. Inversement, la nature est transformée en technique. Le Rhin, comme l'électron, se confond avec la machine qui le commet. La technique ne «domestique» pas la matière-énergie naturelle, mais, bien plus, elle la fait advenir et se l'approprie jusqu’a se confondre avec elle. L'instrument mécanique se confond avec son objet «naturel». Dans la bombe atomique, ce qui, comme un soleil artificiel, explose, ce n'est pas l'uranium 235, mais bien l'hybride uranium-machine, cette machine qui finit par devenir l'énergie naturelle elle-même. Nous dirons alors que la technique moderne est devenue l'essence de la nature. Pour la première fois dans I'histoire, la poiésis (au sens d'action) s'est faite physis. La nature est rendue par la technique. Mais elle n'est pas rendue «transparente», car elle nous demeure toujours aussi obscurément mystérieuse. Elle n'est pas non plus «vaincue», comme le croit un scientisme vulgaire, car sa force est inépuisable. Elle est rendue plus présente. La présence de la nature «se rapproche» de nous et, avec elle, sa connotation sacrée. Paradoxe de la technique moderne: semblant nous «couper» de la nature, elle nous en rapproche, car elle nous rapproche de son énergie. En grec ancien, energeia voulait d'ailleurs dire «présence». L'énergie cachée dans la nature est «libérée, transformée, accumulée, répartie et commuée». La technique analysée comme un dévoilement qui provoque, est placée sous le signe de la «direction» et de l'assurance.

Mais ce «dévoilement de l'énergie», quelle est son essence? Que va receler, en son abîme, cette pro-vocation accomplie par la technique? Ce qui va apparaître, ce qui va sourdre, sous des déguisements divers, au cœur de cette «requête assurée» du monde naturel à laquelle se livre la technique moderne, n'est-ce pas ce qui, depuis des siècles, attendait d'apparaître, ce qui, à travers la métaphysique, s'était manifesté de manière refoulée et codée, ce que les Grecs eux-mêmes n'avaient pas su faire ad-venir à la présence, pour cause de limitation matérielle de leur propre téchnè? N'est-ce pas ce que Nietzsche avait découvert, exhumé de I'obscurité des siècles chrétiens, ce qu'il avait décelé dans la tragédie sous la forme mythique de Dionysos gouverné par Apollon, et qui, maintenant, pour la première fois dans 1'«ordre du temps» (tou chronou taxis), surgit physiquement et non plus symboliquement? N'est-ce pas la Volonté de puissance ?

Nous devons, dès à présent, nous demander comment la pensée de Heidegger en est arrivée à reconnaître, au cœur de la technique moderne, la Volonté de puissance. Répondre à cette question revient en effet à montrer ce qu'il ne faut pas entendre par «Volonté de puissance», à savoir une domination brutale ou une volonté d'asservissement. La technique, dit Heidegger, stabilise le monde qu'elle commet. Elle le place dans la position stable d'un fond (Bestand), d'un objet qui se tient «comme au garde à vous» face à l'ordre technique (Gegenstand). Hegel, en son temps, voyait dans la machine un «instrument indépendant», à l'instar d'un instrument artisanal. Heidegger, parlant de l'avion, en constate au contraire 1'«absolue dépendance» l'avion «tient son être uniquement d'une commission donne à du commissible». La nature se conçoit comme pourvoyeuse de capital. Ce qui signifie que, pour «donner du sens« et conférer de la valeur à la nature, voire du sacré, nous devons le faire selon des types de valeur radicalement nouveaux. Or, la nature a été désacralisée. Notre époque n'a pas su inventer une nouvelle forme de sacré, accordée à l'essence de la technique. La technique n'a pourtant rien d'une substance autonome. «Qui accomplit, demande Heidegger, l'interpellation pro-vocante, par laquelle ce qu'on appelle le réel est dévoilé somme fond? L'homme, manifestement». Mais l'homme, lui aussi, est objet de pro-vocation: «Ne fait-il pas aussi partie du fond, et d'une manière plus originelle que la nature ? La façon dont on parle couramment de «matériel humain» le laisserait penser (...) Le garde forestier est commis par l'industrie du bois. Il est commis à faire que la cellulose puisse être commise et celle-ci, de son côté, est provoquée par les demandes de papier pour les journaux et les magazines illustrés. Ceux-ci, à leur tour, interpellent l'opinion publique pour qu'elle absorbe les choses imprimées, afin qu'elle-même puisse être commise à une formation d'opinion dont on a reçu la commande. Mais justement, parce que l'homme est pro-voqué d'une façon plus originelle que les énergies naturelles, à savoir au commettre, il ne devient jamais pur fond».

L'homme est donc à la fois fond et non-fond. Comment cela est-il possible ? L'homme, à l'ère technique, serait-il coupé en deux, en même temps sujet et objet de la technique ? Mais s'agit-il du même homme? Rapprochons la dernière phrase citée de Heidegger de 1'énoneé suivant: «Le dévoilement (du réel parla technique) n'est pas le simple fait de l'homme (...) mais d'une parole à lui adressée, et cela d'une façon si décidée qu'il ne peut jamais être homme, si ce n’est comme celui auquel cette parole s'adresse (...) Il ne fait que répondre à un appel». Nous commençons alors d'entrevoir quelque chose d'« inhumain» pour l'opinion courante. Heidegger scinde l'humain en deux: en tant qu'objet d'un appel, d'une commission, 1'humain est un fond pour la technique. Mais il est aussi celai qui formule cet appel. La phrase «il ne peut jamais être homme si ce n'est comme celui auquel cette parole s'adresse» signifie: le propre de l'humain est d'obéir, et plus aujourd'hui qu'avant. Mais quelle est cette commission, cette parole, à laquelle il faut obéir? C'est le Surhumain, Et c'est ainsi qu'il faut lire la phrase de Heidegger : «La technique moderne, en tant que dévoilement qui commet, n'est pas un acte purement humain». L'humain, par la technique moderne, s'appelle lui-même à se dépasser, et se commet lui-même comme fond à commettre le réel. L'appel vient de sa nature, et c'est ce qui confère à la civilisation technique son ambivalence, son risque. Notre époque, dit Heidegger, rend l'homme esclave de lui-même par l'intermediaire de la technique et inaugure deux nouvelles classes d'hommes : les «commis », assimilés à un fond, et les personnalités commettantes. Dès lors, soit l'on «refuse» cet état de fait, et l'on régresse dans l'infra-humain; soit l'on se refuse simplement à l’admettre - attitude humaniste -, et la civilisation technique est réellement vécue comme esclavage, comme soumission à la «dictature de l'an-organique», soit encore, troisième voie, on l'accepte au prix d'un changement auto-conscient de l'humain et des valeur «humaines«, et à cette condition, la civilisation technique ne doit pas plus représenter un «esclavage» pour l'homme moderne que, dans le passé, la révolution néolithique n'en a impliqué un pour les peuples européens.

Bien entendu, c'est cette troisième hypothèse qui, nous le verrons, peut se déduire de la pensée de Heidegger. Mais avant d'aborder cette question, il nous faut chercher à percer la nature de ce que nous voyons surgir dans et par la technique moderne : cette «pro-vocation qui met l'homme en demeure de commettre le réel comme fond». Quelle est la nature de cette pro-vocation? Heidegger répond : «Cet appel provocant qui rassemble l'homme autour de la tâche de commettre somme fond ce qui se dévoile, nous l’appelons I'arraisonnement (Gestel)». Et c'est dans ce mot que réside l'essence de la technique moderne.

«L'arraisonnement, expose Heidegger, n'est rien de technique, il n'a rien d'une machine. Il est le mode suivant lequel le réel se dévoile comme fond». il n'est pas assimilable à un acte humain ni à un acte situé hors de l'humain. Sa place est du côté du Surhumain, c'est à dire d'un nouveau mode «historial» d'être-au-monde, accompli grâce à la technique moderne et dont les hommes de ce temps n'ont pas encore pris conscience. Cette «inconscience» est d'ailleurs la cause du malaise de la civilisation technique, qui ne pense l'humain, dans l'humanisme, qu'au travers des modalités d'être-au-monde de l'époque pré technique.

Avec l'arraisonnement, le Dasein change de nature. Pour comprendre le processus de l'arraisonnement, on doit observer que, dans le mot Gestell, on trouve l'idée de rassemblement: la volonté rassemble le fond humain et naturel des commis. Mais si le radical Ge indique cette idée de rassemblement, inspirée du terme jüngerien de Mobilmachung, Heidegger va plus loin que Jünger. L'arraisonnement par la technique est plus qu'une «mobilisation». Le verbe stellen nous indique l'idée d'arrêter quelqu'un ou quelque chose pour lui demander des comptes, pour lui faire rendre raison, pour l'obliger à rationem reddere. D'où, en français, le recours au terme d'«arraisonnement», grâce auquel on comprend parfaitement que la volonté technique prend d'assaut (aspect à la fois guerrier et dionysiaque) et metà la raison le réel (aspect apollinien). Jean Beaufret écrit d'ailleurs: «La technique arraisonne la nature, elle l'arrête et l'inspecte, et elle l'arraisonne, c'est-à-dire la met à la raison (...) Elle exige de tonte chose qu'elle rende raison. Au caractère impérieux et conquérant de la technique s'opposeront la modicité et la docilité de la «chose»...» Cet imperium surhumain, lisible dans l'arraisonnement, nous rapproche de la valeur qu'il recèle: la Volonté de puissance en acte. Aussi, previent Heidegger, la conception purement instrumentale, purement anthropologique de la technique devient-elle caduque dans son principe. La technique est en effet et bien devenue le lieu d'un appel: elle est ce «mode» par lequel et dans lequel l'humain est appelé, pro-voqué, commis par sa nature à devenir surhumain, c'est-à-dire à commettre à son tour, à «appeler» la nature et à se pro-voquer lui-même, ou plutôt à pro-voquer cette part de lui-même qui en est restée au niveau de l'humain.

Nous devons alors découvrir ce que recèle «l’appel pro-vocant» et où il va entraîner l'humain. Bien que la technique moderne doive utiliser la science exacte de la nature, elle n'a rien de commun avec «de la science naturelle appliquée», écrit Heidegger. Ce ne sont pas ici les lois de la nature qui sont utilisées, mais bien les lois des machines et des instruments. «Le réel, partout, devient fond, ajoute Heidegger (...) L'essence de la technique met l'homme sur le chemin du dévoilement (...) Mettre sur le chemin se dit, dans notre langue, «envoyer». Cet envoi (schicken) qui rassemble et qui, seul, peut mettre I'homme sur le chemin du dévoilement, nous le nommons destin (Geschiek). C'est à partir de lui que la substance en devenir (Wesen) de toute histoire se détermine».

Ainsi, l'essence de la technique, qui, répétons-le, n'a rien de technique par elle-même, non seulement n'apparaît pas forcément au moment «épochal» de la civilisation technique moderne, mais provient de racines historiques antérieures. L'essence de la technique est un devenir «historial», un destin, un devenir au monde collectif, et non pas seulement une réalité sociologique contemporaine et synchronique. Pour Heidegger, la poiesis de la production technique des Anciens constituait aussi un destin. C'est donc toute l'histoire des mentalités inconscientes et de l'être-au-monde d'une civilisation qui se trouve charriée par I'arraisonnement de la technique. Celui-ci était déjà en oeuvre avant «l'électrotechnique et la technique de I'atome», dans cet esprit de recherche décelable en Europe dès les mathématiciens grecs. Il n'adviendra cependant au dévoilement, à la prise de conscience qu'après 1'époque de la jeunesse de la civilisation moderne.

L'arraisonnement traduit alors une vue du monde en rupture complète avec la métaphysique. Le monde objectif n'existe pas. La nature n'est pas considérée dans sa nature mais seule compte, pour I'homme de la technique européenne, I'extraction d'une énergie qu'il transforme en puissance humaine. Contrairement à ce qui se dit couramment, la science est au service de la technique, et cette dernière constitue un destin historique, dont I'objet n'est pas la connaissance mais l'action. Par l'essence de la technique, se manifeste un trait «historial» de la civilisation européenne : dominer est plus important que connaître.

Heidegger ne succombe toutefois à aucun déterminisme historique. Le «destin» peut à tout moment se refuser. Nous ne lui sommes pas enchaînés. Heidegger promise: «Ce n'est jamais la fatalité d'une contrainte. Car l'homme, justement, ne devient libre que pour autant qu'il est inclus dans le domaine du destin et qu'ainsi, il devient un homme qui écoute, non un serf que l'on commande (ein H6render nidi/ aberein Hóriger) (...) L'arraisonnement nous apparaît dans un destin de dévoilement (...) Il est un élément libre du destin qui ne nous enferme aucunement dans une moindre contrainte, qui nous forcerait à nous jeter tête baissée dans la technique ou, ce qui reviendrait au mente, à nous révolter inutilement contre elle et à la condamner comme oeuvre diabolique».

Que l'on accepte - et c'est ce que propose Heidegger - ou que l'un refuse la technique, il faudra le faire consciemment, après avoir perçu son essence d'arraisonnement du monde et après l'avoir envisagée comme destin. Le refus ou l'acceptation seront alors des actes historiques accomplis par une conscience ««historiale» en situation (geschichtliches Dasein), une sur-conscience. Mais les adversaires primaires de la technique, tout somme ceux qui s'y précipitent tête baissée, sont incapables de parvenir à une telle conscience historique. Ils en sont incapables parce qu'ils ne sont pas libres. La «liberté», pour Heidegger, n'est «ni la licence ni l'arbitraire», ni «la soumission à de simples lois», mais «le domaine du destin», c'est-à-dire un choix volontaire éclairé par la perception du destin.

Perçue comme destin de dévoilement du monde, la technique devient un danger voulu et désiré comme tel : «La puissance de la technique fait partie du destin. Placé entre ces deux possibilités (accepter ou refuser le danger), l'homme est exposé à une menace partant du destin». Déjà, quand le Dieu des chrétiens avait été «dévoilé» par ceux qui le nommaient comme causa efficients du monde, il avait perdu son mystère et était devenu le Dieu des philosophes. Dès lors, le nihiliste commençait. Le dévoilement de la nature par l'arraisonnement semble autrement plus considérable pour la bonne raison que la nature, elle, est notre milieu, et que nous ne doutons pas d'elle comme des dieux.

«Le danger, poursuit Heidegger, se montre à nous de deux côtés différents (...) L'homme suit son chemin à l'extrême bord du précipice, il va vers le point où lui-même ne doit plus être pris que comme fond (...) Tout ce que l'un rencontre ne subsiste qu'en tant qu'il est le fait de l'homme (...) Il nous semble que partout l'homme ne se rencontre plus lui-même». Heidegger, qui s'inspire ici des vues de Werner Heisenberg, veut dire que «si l'homme ne rencontre plus rien à travers l'arraisonnement du monde, c'est qu'il ne se rencontre plus lui-même en vérité nulle part, c'est-à-dire qu'il ne rencontre plus nulle part son être-devenir (Wesen)». Quant au second danger, il tient au fait que l'arraisonnement, en nous plongeant dans l'immédiateté de la puissance mécanisée, risque, non seulement d'occulter le pro-duire (mode précédent de dévoilement du monde), mais aussi de s'occulter lui-même comme destin. La technique risque en effet de nous cacher ce que nous sommes et ce qu'elle est, de nous voiler qu'elle se donne comme destin et que nous pouvons exister en tant qu’êtres doués de destin.

Autrement dit, la technique moderne, dont l'essence est l'arraisonnement qui pro-voque le monde avec une puissance inouïe, peut nous faire perdre, dans ce tourbillon même, dans set «envoi» (schicken) par lequel nous sommes jetés sur la terre, la conscience de notre destin (Geschick). «L'homme se conforme d'une façon si décidée a la pro-vocation de l'arraisonnement qu'il ne perçoit pas celai ci comme un appel exigeant, qu'il ne se voit pas lui-même comme celui auquel cet appel s'adresse». La contrepartie de ce risque, impliqué par la liberté humaine, est que l'homme peut aussi prendre conscience de l'arraisonnement et l'assumer: «Il faut que ce soit justement l'essence de la technique qui abrite en elle la croissance de ce qui sauve».

L'arraisonnement, en effet, constitue à la fois 1'«extrême péril» et 1'«acte qui accorde». Heidegger, dans La question de la technique, précise: «L'arraisonnement pousse l'homme vers le danger qu'il abandonne son être libre ; (mais) e'est précisément dans cet extrême danger que se manifeste l'appartenance la plus intime, indestructible, de 1'homme à «ce qui accorde..» Il ajoute: «Contrairement à tonte attente, l'être de la technique recèle en lui la possibilité que ce qui sauve se lève à notre horizon (...) Aussi longtemps que nous nous represénterons la technique comme instrument, nous resterons pris dans la volonté de la maîtriser». Cet accord dont parte Heidegger, opposé diamétralement au «discord» qui sépare l'existence de la conscience, la pensée de la vie, les valeurs nommées des valeurs vécues, sera trouvé lorsque nous ne considérerons plus la technique comme une instrumentalité rationnelle, lorsque nous ne chercherons plus à la «dominer» au sens où le potier des temps anciens dominait son tour. Ce qu'il faut, c'est nous «donner» à la technique, en tant qu'elle s'avère porteuse de notre propre Volonté de puissance. C'est au sein même du dévoilement que la technique moderne opère sur le monde, qu'elle fondera sa propre justification éthique, qu'elle se posera comme vérité - au sens grec d'aléthéia.

La technique pourrait alors retrouver, selon un sens diffèrent de celui que lui donnaient les Grecs, la force de mobilisation de ce que l'on nomine improprement un art. En Grèce, on le sait, la technique était un dévoilement pro-ducteur. Aujourd'hui, pour reprendre un sens, elle doit devenir un dévoilement pro-vocant. Entre les deux, la matérialité de l'arraisonnement est apparie, mais le dévoilement, lui, reste identique. L'homme, en soulevant le voile du monde, retrouve, par ce geste que ne guide aucun pragmatisme, du sens. Le dévoilement nous jette, loin de la quotidienneté insipide et programmée della «technique confortable», vers l'aventure. Cette «aventure», nous n'en prendrons toute la mesure que lorsque nous aurons bien saisi, pour nous en stimuler ou nous en effrayer, en quelle époque nous vivons. Cette aventure sera celle des temps modernes, que la conscience occidentale n'a pas encore intégrés et qui n'en sont qu'à leur aurore, qu'à l'orée de leurs possibles.

IV. L'AURORE DES TEMPS MODERNES

Heidegger tient un double discours sur la métaphysique et la technique. C'est ce qui rend sa lecture difficile. La métaphysique apparaît d'abord comme étant l'histoire occidentale elle-même, atteinte à ce titre par la mors dont parlait Nietzsche, ce qui nous incite à penser que nous vivons une fin de l'histoire. Mais la métaphysique se présente aussi sous l'aspect d'un fleuve qui viendrait mourir dans l'océan de la technique moderne, et dont ce dernier procèderait. Quant à la technique, elle est pensée comme apogée de ce nihilisme que lui aurait légué la métaphysique mourante, mais aussi comme rupture radicale avec elle, et comme l'aube d'un «salut». Comment débrouiller cet écheveau?

Pour Heidegger, la métaphysique ne se confond pas avec l’œuvre de ce que l'on a coutume de norme les «métaphysiciens». La métaphysique englobe cette vue-du-monde, exprimée par l'ensemble des philosophes, qui pénétra les sociétés occidentale depuis Platon et les débuts du christianisme et selon laquelle le monde réel de la vie se doublerait d'un univers supérieur des essences qu'il serait donné à l'homme de pouvoir connaître. Cette vue-du-monde comporte un double destin, contradictoire: d'une part elle fut marquée, dès le départ, du sceau du nihilisme, c'est-à-dire de la dévalorisation de ses propres valeurs; mais ce nihilisme ne vint au jour que lentement. D'autre part, la vue-du-monde métaphysique fut porteuse, sans le savoir, de la Volonté de puissance: penser le monde sous le rapport de l'universalisme des essences, c'était manifester une prodigieuse volonté de l'arraisonner et de le dominer; toutefois, cette volonté ne parvenait au clair entendement que dans la mesure où l'homme ne s'avouait pas comme 1'élément dominateur et conférait cette qualité à Dieu ou à un tout autre que lui.

Avec 1'arrivée de la technique moderne, un «passage de relais» s'effectue. La technique moderne recueille l'héritage - déjà contradictoire - de la Volonté de puissance et du nihilisme. Elle marque en ce sens une rupture, puisque le nihilisme éprouve la technique de manière matérialiste, qu'il est vécu comme une détresse consciente, alors que la civilisation de l’âge métaphysique ne prenait pas consciente de la montée sourde de ce nihilisme, dont le processus était philosophique. En d'autres termes, la technique a hérité de la métaphysique, car la Volonté de puissance, dont cette dernière était grosse, a été l'élément provocateur de la science et de la technique moderne. Mais cette Volonté de puissance qui, par la technique, est passée du stade psychique au stade matériel, n'est toujours pas complètement consciente d'elle-même. Ou plutôt, elle commence seulement à le devenir, et c'est pourquoi nous vivons une époque de crise.

Notre époque est celle de I'apogée du nihilisme, ce que Heidegger, empruntant à Hölderlin, nomme «la minuit du monde». Ce nihilisme provient d'abord de la déchéance de la métaphysique, commencée des Platon et qui a trouvé son achèvement dans la morale humaniste, le christianisme laic et d'autres avatars; c'est que Heidegger appelle l'athéisme. Ce nihilisme qui aboutit à la dévalorisation du monde et qui se confond avec I'époque du «dernier homme» annoncée par Zarathoustra, est, d'autre part, renforcé par le fait que la technique moderne a, elle aussi, hérité du nihilisme de la vue-du-monde métaphysique.

Notre époque est celle de I'apogée du nihilisme, ce que Heidegger, empruntant à Hölderlin, nomme «la minuit du monde». Ce nihilisme provient d'abord de la déchéance de la métaphysique, commencée des Platon et qui a trouvé son achèvement dans la morale humaniste, le christianisme laic et d'autres avatars; c'est que Heidegger appelle l'athéisme. Ce nihilisme qui aboutit à la dévalorisation du monde et qui se confond avec I'époque du «dernier homme» annoncée par Zarathoustra, est, d'autre part, renforcé par le fait que la technique moderne a, elle aussi, hérité du nihilisme de la vue-du-monde métaphysique.

C'est là où la lecture de Heidegger devient extrêmement complexe. Ce dernier exprime, par allégorie, l'idée suivante : la technique est la continuation de la métaphysique, car elle vise à satisfaire la même pulsion, la Volonté de puissance. Or, puisque le nihilisme vécu du monde technique est le successeur du nihilisme philosophique de la vue-du-monde métaphysique, c'est bien la Volonté de puissance elle-même, philosophique, puis matérialisée, qui est «responsable» de ce nihilisme. Comment, alors, cette Volonté de puissance peut-elle constituer un élément salvateur, comment peut-elle. après avoir porté le nihilisme, le combattre, dans un nouveau cycle «historial»? Heidegger répond: en devenant autoconsciente. La Volonté de puissance changerait alors de nature; de dévalorisante, elle deviendrait valorisante. C'est pourquoi, il ne faut voir chez Heidegger aucun rationalisme logique, mais une pensée a-logique, conforme à la vie, où l'on n'est jamais acculé à se prononcer contre (la métaphysique, le nihilisme, etc.), mais au-delà: post-nihiliste, post-chrétien etc. Heidegger renoue ainsi avec la pensée du devenir des présocratiques, selon cette parole de Hölderlin qui constitue une clé: «Mais là où est le danger; là aussi croit ce qui sauve». (Cette forme de pensée avait été incomplètement retrouvée par Hegel. Celui-ci, en effet, ne concevait le devenir que comme l'antécédent provisoire d'un arrêt de l'histoire par advenance de la raison à la conscience).

C'est donc bien par l'essence même de la technique, par l'arraisonnement, qui exprime la Volonté de puissance dont l'ascension dans 1'histoíre fut conjointe de celle du nihilisme, que ce dernier pourra se voir dépassé. La venue à la consciente de la Volonté de puissance, qui, seule, serait susceptible d'affirmer d'autres typologies de valeurs, ne peut s'accomplir que dans la civilisation de la fusée et de l'électron. Pourquoi? Parce que la Volonté de puissance trouve dans la technique moderne et planétaire un meilleur support que dans la métaphysique : vécue, éprouvée, elle est «au bord» de la conscience. La manifestation de l'Eternel retour de l'identique apparaît clairement: ce qui, à la fin du «monde grec», avait inauguré le nihilisme, c'est-à-dire le fait de «nommer les valeurs», de désigner l'ètre, le logos, est aussi appelé a devenir, mais sous une autre forme historiale, celle, apollinienne, de la conscience, ce qui inaugurera un autre cycle des valeurs, un «après-nihilisme».